TEXT

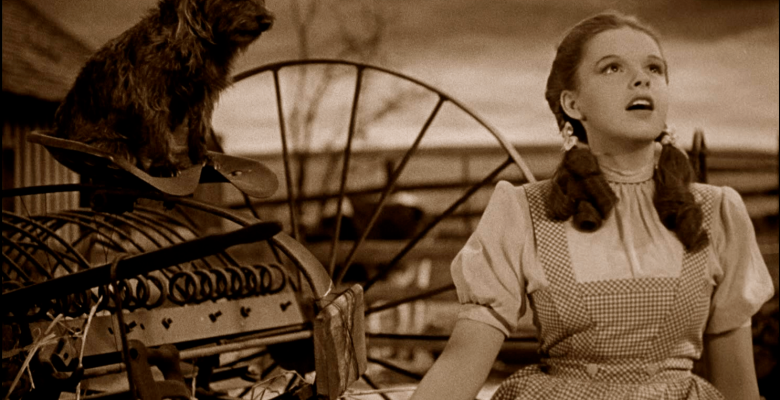

무지개 너머 어딘가에

Somewhere, over the Rainbow

오즈의 마법사 (1939) © Metro Goldwyn Mayer

저 무지개 너머 어딘 가에, 하늘은 푸르고

Somewhere, over the rainbow, skies are blue

감히 꿈꾸는 일들이 실제로 이뤄지는 곳이 있어요

And the dreams that you dare to dream really do come true

언젠가 별님을 향해 소원을 빌거에요

Someday I’ll wish upon a star

그리고 구름 저 너머에서 깨어날거에요

And wake up where the clouds are far behind me

걱정이 레몬 사탕처럼 녹아버리고

Where troubles melt like lemon drops,

굴뚝 꼭대기보다 더 높이 저 위에 Away above the chimney tops

내가 있을 거에요 That’s where you’ll find me

행복한 파랑새들이 무지개 너머로 날아가는데

If happy little bluebirds fly beyond the rainbow

왜 나는 날지 못하는 걸까요? Why, oh why can’t I?

- Over the Rainbow(1939), 영화 <오즈의 마법사> 주제가 중

영화 ‘오즈의 마법사’에서 주인공 도로시는 무지개 너머의 어딘가를 노래한다. 그곳은 동네의 심술쟁이 아주머니가 반려견 토토를 더 이상 괴롭히지 않고, 걱정이 사탕처럼 녹아버리며 꿈꾸는 모든 일들이 이뤄지는 곳이다. 그러나 미지의 세계에서 온갖 모험을 끝내고 어렵사리 마법구두를 통해 고향으로 돌아온 도로시에게 마을과 집은 이전과는 달리 보인다. “집 만한 곳이 없다! (There’s no place like home!)” 도로시의 마지막 대사에서 삶의 터전이 지닌 소중함을 깨우치는 어린 소녀와 우리의 모습이 겹쳐 보인다.

도로시처럼 우리에게 집과 도시는 비루한 현실과 지긋지긋한 관계들 앞에서 때때로 벗어나고 싶은 곳이다. 그럼에도 우리가 쉽사리 이곳을 떠날 수 없는 이유는 너무도 명확하다. “취약한” 동물로서 안전에의 욕구를 해결하는 한편 가족, 동료, 이웃 등 사회적 단위들이 점조직을 이루며 개인 삶의 기본 형태를 만드는 곳이기 때문이다. 그런데 이런 공간이 한 순간에 사라진다면? 동네에서 형성된 개인의 일상이 송두리째 없어지는 경험은 무엇을 의미할까? 마법구두가 없는 우리에게 그 도시로, 고향으로 다시 돌아갈 수 있는 방법이 과연 있을까?

박종호와 박선영 2인의 작가로 구성된 메모리퐁(Memoryforrn)은 재개발로 사라진 도시에 주목한다. 팀의 첫 프로젝트인 <무지개 도시>는 성남 원도심의 재개발 지역을 중심으로 다시 돌아갈 수 없는 도시의 모습을 복원해보고자 한다. 그리고 그 방법으로 사라진 동네의 원형을 기억하는 주민 여섯 명을 인터뷰하고, 그들 개인의 서사와 장소들을 더듬어가며 도시를 재구성하는 작업을 진행한다. 두 작가는 이를 위해 드로잉과 사진, 텍스트, 영상 매체를 다각도로 활용하여 기록한다.

프로젝트의 시작은 도시의 기억을 수집할 성남 주민의 인터뷰이다. 30-40대와 70대, 두 세대로 구성된 6명의 주민들은 재개발되어 흔적도 없이 사라진 장소들에 관해 아주 사적인 이야기를 나눈다. 성호시장을 보면 일로 바빠 예쁜 옷 대신 시장 옷을 사 주시던 엄마에 대한 기억이 떠오른다는 주민, 초등학생 시절 현 두산아파트 자리에 있던 텃밭에서 콩이나 옥수수를 서리했던 에피소드, 광주대단지로 비롯된 특유의 2층 다세대 주택 옥상을 뛰어넘으며 놀던 기억, 희망대공원으로 올라가는 계단에서 이성에게 고백했던 두근거림의 감정, 모란에서 탄천까지 이어지는 개천에서 물고기를 잡았던 기억 등. 옛 추억을 떠올리는 인터뷰이들의 얼굴이 “마치 오래전 몰래 숨겨놓은 사탕을 다시 찾아내려는 어린아이 같았다”는 작가의 전언은 가히 과장이 아니다. 1채널 인터뷰 영상 <오래된 기억>은 사운드 없이 인터뷰이 얼굴만 클로즈업된 화면으로, 사라진 공간에 대한 그들의 애틋함과 기억을 되살리며 갖는 엷은 떨림과 흥분의 표정을 엿볼 수 있다.

그러나 보다 주목해야하는 지점은 그들의 사적인 삶 속에 도시의 역사가 고스란히 담겨있다는 것이다. 인터뷰의 주요 대상자들은 80년대 전후에 태어났다. 그들은 90년대 성남시에 신도시 분당이 만들어지고 원도심과의 급격한 차이가 만들어지는 과정을 목도한 연령이다. 단대동에 위치한 문원중학교를 다닌 한 주민은 90년대 초반이 분당에 아파트가 건설되며 천지개벽하던 시절로 기억한다. 공사먼지로 머리 위가 하얗게 되거나 길이 하루아침에 없어져 곤욕스러웠다는 에피소드는 생생하다. 한편 가방 재단사로 일하던 70대의 주민은 그 기술로 성남산업단지에서 하청을 받아 가방제조업을 했다. 1974년 설립이 시작된 공단과 이와 연계된 다양한 소규모 제조업으로 지역은 조금씩 활기를 띄기 시작했고, 당시 원도심 주민들은 열악한 주거환경 속에서도 안정된 삶을 조금씩 되찾을 수 있다는 희망을 품었다.

주민들의 기억과 감정이 일종의 파편화된 퍼즐조각이라면, 박종호, 박선영 작가는 이 조각들을 이어 사라진 도시의 모습을 여러 장면들로 시각화한다. 성남 원도심이 고향인 박종호 작가는 주민 인터뷰를 통해 수집된 사적 이야기와 작가 개인의 기억을 재구성하고, 이를 성남의 원형 이미지를 드로잉으로 풀어낸다. 친구집이 있던 좁은 골목, 희망대공원의 대관람차, 프로포즈를 했던 별 밤의 계단, 주먹밥의 추억이 담긴 유부초밥 쌀알들, 그리고 정글짐 등은 드로잉으로 재탄생된 기억의 장소들이다. 그는 목탄과 연필만을 사용하는데, 이 건조한 무채색의 재료들은 기억과 감정을 더듬어가며 점차 형상을 구체화시키는 과정과 닮아 있다. 또한 “기억의 색은 컬러보다는 무채색에 가깝다”는 작가의 관점 역시 잘 드러나는 매체이다. 이 일련의 드로잉 아카이브는 작가 혹은 주민의 감정을 최대한 절제하는 방식으로 담담하게 사라진 공간을 재구축한다.

한편 박선영 작가는 6인의 주민 인터뷰 텍스트와 인물사진, 콜라주 사진으로 구성되는 <사적인 아카이브> 시리즈를 진행한다. 작가는 인터뷰 주민들이 입체적인 인물로서 관람자와 만날 수 있도록 본인의 개인적인 사진을 실제 주민 사진과 중첩시킨다. 또한 텍스트 인쇄물마다 다른 질감의 종이로 차별화를 둔다. 이는 관람자와 주민이 화면과 책자 등 평면매체를 통해 만날 수밖에 없는 플랫폼의 한계를 극복하고자 하는 시도이다. 그리고 관람자가 보다 감각적으로 인물을 이해하고 기억 속 도시를 경험하도록 유도한다. 더불어 매거진 <포롱 Porong>을 발행하여 프로젝트와 기획자들의 취지, 인터뷰 주요 내용 일부를 소개한다.

박종호 <무지개도시 시리즈-

정글짐(상),대관람차(하)>, 종이에 목탄, 48x36cm(각), 2020

© memoryforrn

박종호 <무지개도시 시리즈-

정글짐(상),대관람차(하)>, 종이에 목탄, 48x36cm(각), 2020

© memoryforrn

그렇다면 메모리퐁은 <무지개 도시> 프로젝트를 통해 왜 사라진 도시를 다시 복원하려고 애쓰는 것일까? 두 작가가 각각 참여작가와 기획자로 함께한 제주 4·3에 관한 프로젝트 <섬의 얼굴-4·3 남겨진 자의 초상>(2019)에서 힌트를 찾을 수 있다. 제주 4·3 유족들의 초상화와 ‘잃어버린 마을’ 드로잉을 통해 사람과 장소를 아카이빙한 이 프로젝트는 국가의 폭력으로 하루아침에 사라진 삶들과 그 삶들을 애도하고 추억하는 사람들의 기억에 관한 것이다. 이 이슈는 성남의 원도심과 재개발 지역에서도 반복된다.

서울 도시개발 정책의 일환으로 첫번째 위성도시로 채택된 지금의 성남 원도심에는 1960년대 후반부터 서울의 도시빈민들이 강제적으로 이주되었다. 주거를 위한 기본적인 인프라도 전무했던 이 곳에서 그들을 어렵사리 삶은 일궈 나갔고 지금의 성남을 만들었다. 그런데 또 재개발로 도시 곳곳이 사라지고 있다. 재개발에는 분명 순기능도 있다. 그러나 도시계획이라는 이름으로 삶의 터전이 한순간에 바뀌고 사라지는 경험은 개인에게는 너무도 가혹하다. 왜냐하면 이 변화 앞에서 ‘낙후된 도시를 재건한다’는 슬로건으로도 치유되거나 복원할 수 없는 것들이 사라지기 때문이다.

주민들이 인터뷰를 통해 확인했던 “허무감”과 “상실감”이라는 감정들. 그만큼 도시 공간과 관계 맺었던 기억들은 개인에게 소중하다. 왜냐하면 개인의 삶을 구축한 기반이 바로 그곳에 관한 기억들 안에 녹아 있기 때문이다. 각박한 현실에서 내 몸 하나 뉘일 수 있는 방과 가족간 희노애락의 역사가 묻어나는 집, 친구들과 뛰어놀던 운동장과 연인과 데이트하던 공원, 좁은 골목을 걷다 보면 들려오는 이웃집의 소음과 음식 냄새들, 공판장과 시장통에서 이뤄지는 동네의 시시콜콜한 이야기들. 이들이 개인의 현재를 구성하는 요소이자 마을과 도시를 만들어내는 것이다. 그렇기 때문에 도시 개발의 논리로 이뤄지는 재개발에 관한 갑론을박을 차치하고서라도, 물리적으로 사라진 도시에 관한 사람들의 기억을 기록하고 도시를 재구성하는 것이 매우 중요하다.

<무지개 도시>를 통해 우리는 성남 원도심의 원형 일부를 눈앞에 그려볼 수 있었다. 주민들을 통해 장소에서의 기억과 감정으로 도시를 재구성했던 이 프로젝트는 그러나, 여기서 끝나지 않는다. 본 프로젝트는 궁극적으로 “미래의 마을 형태를 공공의 영역에서 그려내 보는 것”에 있다. 이를 위해 2021년에는 성남 원도심의 미취학 아동과 초등학생 대상으로 살고 싶은 집의 형태를 수집하는 프로젝트로 거듭 확장한다. 아이들은 재개발로 사라지고 급격하게 변화하는 이 곳에서 어떤 도시, 어떤 집을 꿈꿀 수 있을까?

2020년와 21년을 관통하며 <무지개 도시> 프로젝트는 사라진 도시와 미래의 도시를 그려본다. 이는 우리가 품고 있는 현재의 도시를 다시 바라보는 계기가 될 것이다. 그리고 우리 마음속에 품고있는 사라진/사라질 도시야 말로 어쩌면 무지개 너머 우리가 꿈꾸던 어딘가가 아닐지를 반문하고 있는 것은 아닐까.

︎︎︎ 메모리퐁 프로젝트 더보기 https://rainbowcity.modoo.at/

- 메모리퐁 <무지개도시> 전시 비평원고 (2021. 2.)